淡い色彩のかさなり

『住宅建築』2017年4月号掲載文

きわめて淡い色彩の絵の具で塗り重ねたようなやわらかな空間をつくってみたい。色彩が微妙なバランスを保ち、居場所をやわらかくかたどりながら、ぼんやりと薄暗がりの中をつながっていくような空間。

保育所と診療所の現場がはじまるというタイミングに、長崎の教会群をめぐる旅をした。白井綾の『長崎の教会』というA5判の小さな写真集を片手に、遠藤周作『沈黙』や飯島和一『出星前夜』といった小説からの僅少の予備知識にすがりつつ、佐世保から下田、五島列島、そして長崎の大浦天主堂へと巡るルートは、そのまま潜伏キリシタンの足跡に重なっていた。訪れた教会は、ほとんどが明治から大正期に建てられたもの。奥深い山間部や離島の入江に多かったのは、そういう立地でしかキリシタンが居住できず、長く深い闇のなかで信仰を継承してきたということだろう。

保育所と診療所の現場がはじまるというタイミングに、長崎の教会群をめぐる旅をした。白井綾の『長崎の教会』というA5判の小さな写真集を片手に、遠藤周作『沈黙』や飯島和一『出星前夜』といった小説からの僅少の予備知識にすがりつつ、佐世保から下田、五島列島、そして長崎の大浦天主堂へと巡るルートは、そのまま潜伏キリシタンの足跡に重なっていた。訪れた教会は、ほとんどが明治から大正期に建てられたもの。奥深い山間部や離島の入江に多かったのは、そういう立地でしかキリシタンが居住できず、長く深い闇のなかで信仰を継承してきたということだろう。

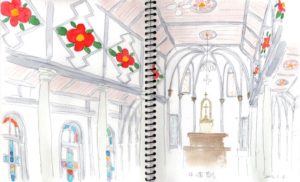

しかしその内部に入ると、潜伏キリシタンのおかれた厳しい境遇からは想像しがたいほどにやさしく穏やかな色彩に包まれる。どうして下田や五島列島に残る教会群があんなにも色彩にあふれているのだろうか。

1550年平戸で、ザビエルが布教をはじめる。のちに秀吉が伴天連追放令、江戸時代には禁教令、そして1637年の島原の乱。以降250年の長きにわたって潜伏キリシタンは真っ暗闇の中、信仰を継承してきた。

1550年平戸で、ザビエルが布教をはじめる。のちに秀吉が伴天連追放令、江戸時代には禁教令、そして1637年の島原の乱。以降250年の長きにわたって潜伏キリシタンは真っ暗闇の中、信仰を継承してきた。

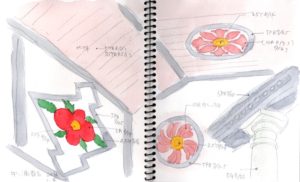

訪れた教会は石造、レンガ造、木造に関わらずどれも外観はつつましく、島々の美しい環境にひっそりと建っていた。鐘楼の下から室内に入ると外観の禁欲性は一転し、淡い色彩のかさなりに包まれる。色彩にあふれているのに過剰に感じない。そこに宗教建築がもつ象徴性や権力性はほとんど感じない。純粋性。純粋とは純白であることとはちがうのだ。

小さな集落で教会を建てることは経済的にも相当に厳しかったろうが、教会の形式的な側廊やリブヴォールト天井の省略の工夫が細やかなディテールや色彩計画にまで及んでいて、とても愛らしい空間だ。

明治期に入り、信仰の自由が認められたときに素直に喜びを謳歌できるほど世間の風はあたたかくはなかったろう。250年という潜伏期間からの解放。想像もできないその時空の中で蓄積した感情の発露が、離島の、僻地のつつましい環境の中の、小さな教会の、その内部空間にだけあらわれたと考えれば、なんと人間の表現は複雑で、謙虚で、美しいのだろう。

小説『出星前夜』は江戸初期の島原の乱を描いているが、宗教と悪政とテロの連鎖は現代の世界情勢をも言い当てている。そして「敵対する勢力を目の前にした時には、相手を滅ぼすという集団の目的一色に染められ、そのためならば、それまでの根本としてきた論理さえ捨てられる。ましてや個人の倫理観、道徳観、美意識などの一切は当然のことのように抹殺される」のである。

小説『出星前夜』は江戸初期の島原の乱を描いているが、宗教と悪政とテロの連鎖は現代の世界情勢をも言い当てている。そして「敵対する勢力を目の前にした時には、相手を滅ぼすという集団の目的一色に染められ、そのためならば、それまでの根本としてきた論理さえ捨てられる。ましてや個人の倫理観、道徳観、美意識などの一切は当然のことのように抹殺される」のである。

突飛なようだけれどこの小説世界を読んでなおさら、平戸や五島列島の教会群がもっている美意識が、現代建築にとって失われつつある精神性を物語っているように感じた。デザインの恣意性が排除されていく現代建築において、装飾とともに色彩までもがなくなってしまった。あらゆることが自制されてしまうような現代において、自由を求めていたはずのデザインがいつの間にか心身の自由を奪ってはいないだろうか。

建築の中でも色彩は、感情や五感に直接働きかける大切なエレメントである。色彩を対比的に使うだけでなく、同系色のなかの微妙なかさなり、淡い色彩がもっている微細な波をうまく空間に取り入れつつ、奥行きのある空間が生まれないだろうか。

まだぼんやりとしたままで始末が悪いが、空間が情緒性や感情を含んで場所に立ち上がるというイメージの欠片だ。

文・羽渕雅己

スケッチ・山田晶子