日本社会のゆるいポジティブ志向に警戒心を強くしている中で、やっぱり表現はネガティヴを抱え込んでいなければねと共感する本に出会った。ネガティヴという感情の底にある未開地を切り開こうとする強さを侮ってはいけない、うまくすれば何よりも強い、日頃そう感じている。

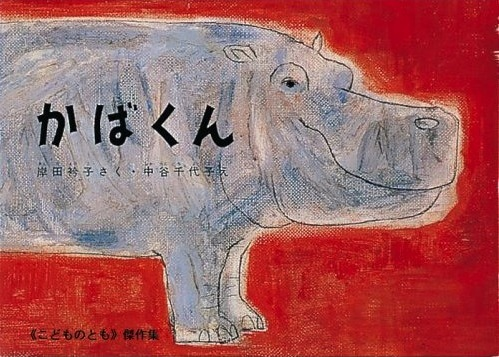

ひとりで学校に通う体力すらないひな鳥のような無名は、生まれてから一度も本物の野原で遊んだこともない。汚染されているからだ。表紙画はそんなひな鳥のイメージか。すごくいい。思えば大江健三郎の「個人的な体験」の主人公の名はバード、鳥だった。

3.11後のディストピア小説と評されるように、表題作をはじめとする5作がどれも不気味な雲行きに包まれている。なのに本を閉じた時に残る透明感はただならない。こんな世界観をどうしたら作り上げられるのか。あっぱれ。

物語の序盤、歯医者の待合で無名が絵本をめくるシーン、無名を世話しながら物書きでもある曽祖父義郎を通してこう書かれる。「日々抱えている問題をナマで扱っても、答えが出ないことに苛立ちを感じるだけで、本だからこそ可能な境地に行き着けない。」これは作者自身のこの物語への決意表明のように感じられた。そうして自らに課したハードルを越えるように「献灯使」の終盤は文学でしか描けないような、どんなハッピーエンドよりも美しい風景となる。(2017.12.16)